Le combat de Justice pour le Vivant

Justice pour le Vivant (ou JPLV) : c’est quoi ?

En 2022, les associations Notre affaire à tous, POLLINIS, ANPER-TOS, ASPAS et Biodiversité sous nos pieds, grâce à la complémentarité de leurs expertises juridiques et scientifiques, se sont associés pour porter la première action en justice au monde contre un État pour son incapacité à protéger la biodiversité.

En juin 2023 la décision de première instance tombe : l’Etat français est reconnu coupable d’inaction face à l’effondrement de la biodiversité.

Éclairages et retour sur nos principales demandes historiques.

Faire reconnaître la responsabilité de l’État français et sa carence dans la protection de la biodiversité

Depuis plus de quarante ans, l’État français ne cesse de déclarer sa volonté de préserver les espèces et les espaces de son territoire.

Volonté qui s’est traduite par la signature de nombreux traités internationaux comme le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 qui priorise 20 objectifs cibles, les « objectifs d’Aïchi pour la biodiversité », ou encore l’Accord AEWA (mettre lien) et la Convention RAMSAR (mettre lien) pour ne citer qu’eux.

Au niveau français, cette démarche de protection de la biodiversité a été consacrée par la Charte de l’environnement. Ses deux premiers articles ont permis au Conseil constitutionnel de déduire l’existence d’une obligation de vigilance de la part de l’Etat en matière environnementale, confortant l’interprétation des articles 3 et 6 et d’affirmer son obligation de concilier, dans les politiques publiques, la protection de la santé et de l’environnement avec le développement économique et le progrès social. Intégrée au bloc de constitutionnalité, l’ensemble des lois de la République doivent respecter les principes consacrés par la Charte de l’environnement.

Pourtant, les stratégies de protection de la biodiversité ne sont à la hauteur ni des ambitions, ni de l’urgence : le déclin du vivant est plus que jamais à l’œuvre sur le territoire français, avec des conséquences potentiellement catastrophiques sur les équilibres des écosystèmes et l’avenir des générations futures.

Dans sa décision historique du 29 juin 2023, le TA de Paris a alors expressément reconnu pour la première fois l’existence d’un préjudice écologique résultant d’une contamination généralisée et durable de l’eau et des sols par les pesticides et de l’effondrement du vivant, ainsi que la responsabilité de l’Etat français et sa carence dans la protection de la biodiversité.

Demander réparation pour le préjudice écologique systémique subi

Pour nos associations, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection des espèces atteintes par les produits phytopharmaceutiques, l’État s’est rendu responsable de carence fautive. Cette carence est à l’origine d’un préjudice écologique subi par toutes et tous, et aussi par le vivant.

Il s’agissait alors tout d’abord de demander qu’il cesse, c’est-à-dire que l’État prenne toutes les mesures nécessaires pour sortir de la situation d’illégalité dans laquelle il s’est lui-même placé. Puis dans un second temps, il s’agissait d’évaluer le préjudice que l’État a consciemment causé au vivant en laissant perdurer une situation qu’il savait destructrice. Et donc de lui demander de tout mettre en œuvre pour réparer la perte inestimable de biodiversité engendrée par son inaction.

Dans sa décision de juin 2023, le TA de Paris nous a donné raison puisqu’en plus de reconnaître l’existence d’un préjudice écologique caractérisé, le juge administratif laissait alors jusqu’au 30 juin 2024 – soit un an – à l’Etat français pour :

– Prendre toutes les mesures utiles pour respecter les objectifs de réduction des pesticides prévus par les plans Ecophyto

– Protéger réellement, comme la loi l’y oblige déjà, les eaux souterraines du territoire français de la pollution aux PPP et de leur résidus

(1) E. Grepinet, 2024. Glyphosate, insecticides… en France, les bourdons disparaissent en silence, EcoVert ; S. Foucart, 2023. Biodiversité : les populations d’insectes s’effondrent en Europe, Le Monde

Réviser le processus de mise sur le marché des pesticides pour que les plus destructeurs de la biodiversité ne puissent plus être commercialisés

Retrouver notre focus protocole ici :

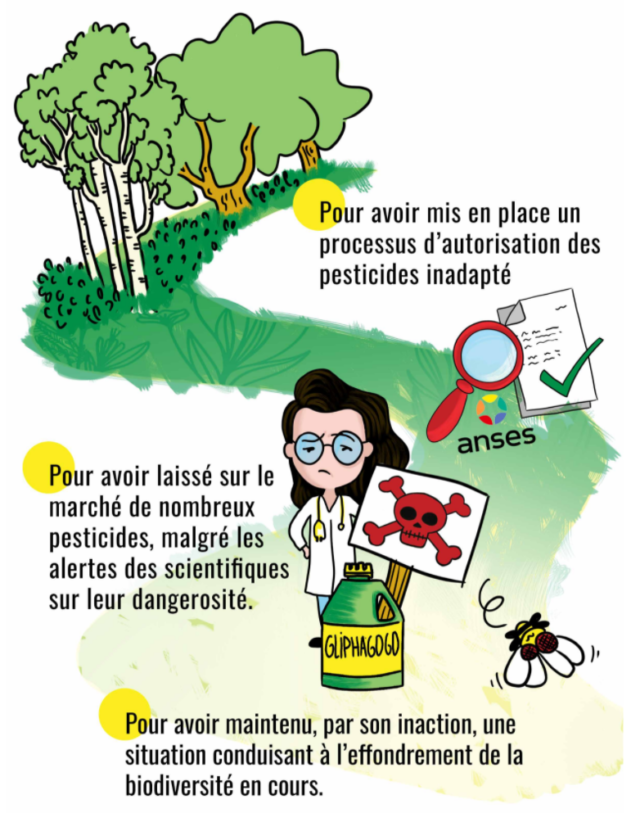

Ce déclin résulte de ce que l’État a sciemment ignoré les causes à l’origine de la perte de la biodiversité, notamment le recours massif aux pesticides dans l’agriculture française et un processus de mise sur le marché qui ne permet pas d’évaluer correctement les risques que ces substances comportent pour la biodiversité.

Ainsi en adoptant un mécanisme d’évaluation et d’autorisation des pesticides défaillant, et en refusant de le mettre à jour malgré les nombreuses alertes scientifiques, il a failli à son devoir de mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la protection de la biodiversité.

En effet, au regard des obligations et des objectifs internationaux, européens et nationaux imposés à l’État français en matière de protection de la biodiversité, le processus français de mise sur le marché des pesticides est manifestement insuffisant.

Pour nos associations, ce protocole souffre de nombreuses lacunes – dont certaines identifiées par l’ANSES elle-même2 – et qui sont à l’origine de la mise sur le marché de substances dangereuses pour la biodiversité et responsables de son déclin. Parmi ces lacunes que nous lui reprochons :

- Des tests limités à mesurer la mortalité, un paramètre qui ne suffit pas du tout à évaluer la dangerosité d’une molécule vis-à-vis des espèces non ciblées ;

- Une évaluation insuffisante des effets chroniques, sublétaux et synergiques ;

- Une évaluation insuffisante des mélanges intentionnels de pesticides (« mélanges en cuve »), ainsi que des composants des produits phytopharmaceutiques autres que la substance active (co-formulants, phytoprotecteurs et synergistes) et des interactions entre ces composants et la substance active ;

- Un calcul irréaliste et sous-estimé de la véritable exposition dans le temps et dans l’espace (absence d’évaluation de l’effet « cocktail », voir infra) ;

- Un manque d’évaluation des effets indirects et des interactions trophiques ;

- Des hypothèses irréalistes sur la capacité de rétablissement (recovery) des populations, qui entraînent une sous-estimation de l’impact réel ;

- Un éventail d’espèces « représentatives » trop limité. A titre d’exemple, les tests concernant les effets sur les abeilles se limitent bien trop souvent à l’abeille mellifère domestique et font l’impasse des effets sur les espèces sauvages, bien que des tests existent pour les bourdons ou encore l’osmie rousse.

Si le TA de Paris a reconnu des insuffisances dans les procédures d’évaluation et d’autorisation des pesticides, il a cependant refusé de contraindre l’Etat à les réformer.

Voici donc tout l’enjeu de notre appel.

(2) Anses, 2019. « AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’évolution de la méthodologie d’évaluation du risque vis-à-vis des abeilles domestiques et des insectes pollinisateurs sauvages dans le cadre des dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Anses, 2021. « Note d’information sur l’évaluation des risques pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants dans le cadre de la réglementation européenne et en lien avec les dispositions nationales de l’arrêté du 20 novembre 2021 ».